CLAUDIO ULPIANO,http://claudioulpiano.org.br.s87743.grid

*************************************************************************************

CLAUDIO ULPIANO

CLAUDIO ULPIANO,http://claudioulpiano.org.br.s87743.grid

HAUSER

Até o século XVIII, os autores nunca haviam sido outra coisa

senão os porta-vozes do seu público; cuidavam dos seus leitores,

assim como os criados e empregados tratavam dos seus bens

materiais. Aceitavam e confirmavam os princípios morais e os critérios

de gosto geralmente reconhecidos, não os inventavam nem

os alteravam (...) É só no século XVIII que o público se separa

em dois campos diferentes, e a arte em duas tendências rivais.

Daí por diante, cada artista é confrontado por uma dualidade de

ordens opostas: o mundo da aristocracia conservadora e o da

burguesia progressiva, entre um grupo que se agarra obstinadamente

aos velhos valores, tradicionais e supostamente absolutos,

e outro que se baseia no ponto de vista de que mesmo esses

valores, e eles mais do que nada, são historicamente condicionados,

e que outros, mais recentes, estão mais de acordo com o

bem geral.

HAUSER, Arnold. História social da literatura e da arte, Tomo II.

Trad.: Walter Geenen. 3ª ed. São Paulo: Ed. Mestre Jou, 1982, p 884.

Samuel Beckett, Não Eu, 1972.

...re-explorando no passado...

pequenas cenas claras...

sobretudo passeios...

toda sua vida a passar...todos os dias de sua vida...

dia após dia...dois, três passos, depois pára...os olhos no vazio...

depois faz ainda dois, três...pára e o vazio de novo...assim segue...

a deriva...dia após dia...ou às vezes ela chora....sozinha com sua

recordação...desde os cueiros...do chorar nos cueiros...talvez não...

não indispensável a vida...a sobrevida...soluçar um ponto é tudo.

S. Beckett,

Não Eu, 1972.

A volta do caderno rabugento - João Ubaldo Ribeiro

Não sei se vocês se lembram de quando lhes falei, acho que no ano passado,

num caderninho rabugento que eu mantenho. Aliás, é um caderninho para

anotações diversas, mas as únicas que consigo entender algum tempo depois

são as rabugentas, pois as outras se convertem em hieróglifos indecifráveis

(eu sei que o recomendado é "hieróglifo", mas sempre achei que quem diz

"hieróglifo" está tentando descolar alguma coisa dos dentes), assim que

fecho o caderno. Claro, é o reacionarismo próprio da idade, pois, afinal, as

línguas são vivas e, se não mudassem, ainda estaríamos falando latim. Mas,

por outro lado, se alguém não resistir, a confusão acaba por instalar-se e,

tenho certeza, a língua se empobrece, perde recursos expressivos, torna-se

cada vez menos precisa.

Quer dizer, isso acho eu, que não sou filólogo nem nada e vivo estudando nas

gramáticas, para não passar vexame. Não se trata de impor a norma culta a

qualquer custo, até porque, na minha opinião, está correto o enunciado que,

observadas as circunstâncias do discurso, comunica com eficácia. Não é

necessário seguir receituários abstrusos sobre colocação de pronomes e fazer

ginásticas verbais para empregar regras semicabalísticas, que só têm como

efeito emperrar o discurso. Mas há regras que nem precisam ser formuladas ou

lembradas, porque são parte das exigências de clareza e precisão - e essas

deviam ser observadas. Não anoto, nem tenho qualificações para isto, com a

finalidade de apontar o "erro de português", mas a má ou inadequada

linguagem.

E devo confessar que fico com medo de que certas práticas deixem de ser

modismo e virem novas regras, bem ao gosto dos decorebas. É o que acontece

com o, com perdão da má palavra, anacolutismo que grassa entre os falantes

brasileiros do português. Vejam bem, nada contra o anacoluto, que tem nome

de origem grega e tudo, e pode ser uma figura de sintaxe de uso legítimo. O

anacoluto ocorre, se não me trai mais uma vez a vil memória, quando um

elemento da oração fica meio pendurado, sem função sintática. Há um

anacoluto, por exemplo, na frase "A democracia, ela é a nossa opção". Para

que é esse "ela" aí? Está certo que, para dar ênfase ou ritmo à fala, isso

seja feito uma vez ou outra, mas como prática universal é meio enervante. De

alguns anos para cá, só se fala assim, basta assistir aos noticiários e

programas de entrevistas. Quase nenhum entrevistado consegue enunciar uma

frase direta, na terceira pessoa - sujeito, predicado, objeto - sem dobrar

esse sujeito anacoluticamente (perdão outra vez). Só se diz "o policiamento,

ele tem como objetivo", "a prevenção da dengue, ela deve começar", "a

criança, ela não pode" e assim por diante. O escritor, ele teme seriamente

que daqui a pouco isso, ele vire regra.

E os verbos em "izar"? Não sei se vocês já notaram que há muito tempo,

principalmente por escrito, ninguém vê, enxerga, discerne, descortina, ou

qualquer outro sinônimo decente. Agora só se visualiza, mais nada e, em

Itaparica, ouvi de um menino turista a comunicação, feita ao pai dele, de

que estava visualizando de binóculo. "Vender" tem sofrido uma sabotagem

inclemente por parte de "comercializar" e não duvido nada que venha a ser

banido, assim como foram "pôr" e "botar". Hoje em dia, o verbo "colocar"

perdeu o sentido mais preciso que tinha e substitui os dois outros,

inclusive em usos tradicionais. A galinha coloca ovo, dando a impressão,

para quem aprendeu o uso mais específico desse verbo, de que a galinha faz a

postura (aliás, talvez devesse dizer "colocação") ajustando cuidadosamente o

fiofó num canto do ninho escrupulosamente escolhido. O mesmo tipo de

impressão se tem, quando se ouve no noticiário que alguém colocou fogo num

barraco. Atear fogo, nem pensar. Virá o dia em que alguém vai colocar pra

quebrar. E já ouvi também (ou vi escrito; com esse negócio de internet, não

sei mais o que li onde) "ajustabilizar" e "ausentabilizar", este último, a

julgar pelo som, um verbo que haverá de ter lá sua serventia, usado em

relação ao Congresso Nacional.

"Prejudicar", com longa e honrada folha de serviços prestados ao povo

brasileiro, também está no caminho célere do ostracismo. Ninguém mais é

prejudicado, agora todo mundo é penalizado. Quem estiver pensando em usar a

palavra no sentido antigo melhor fará se a substituir por "comiserar",

enquanto esta ainda se encontra disponível, pois, no futuro, "comiserado"

poderá ser a designação aplicada por alguma ONG a companheiros de miséria no

Terceiro Mundo. "Personalizar", palavra com mais de cem anos de batente,

agora está de aviso prévio e marchará para o esquecimento a que lhe votam os

cada vez mais numerosos aficionados de "customizar". Os verbos em "ionar"

também desfrutam de grande voga e um deles, "posicionar", já mandou "dispor"

para o espaço. Nenhum general dispõe mais suas tropas assim ou assado, não

mais se dispõem as peças de um jogo de tabuleiro. E se arruma bem menos que

no passado. Acho que qualquer técnico de futebol contemporâneo ficaria

ofendido, se alguém comentasse que ele arrumou seu time assim ou assado,

porque ele posiciona, tudo é posicionado. Da mesma forma que "colocar",

fica, por alguma razão, mais chique.

Finalmente, para não perder o costume, faço mais um réquiem para o finado

"cujo". Tenho a certeza de que, entre os muito jovens, a palavra é

desconhecida e não deverá ter mais uso, dentro de talvez uma década. A gente

até se acostuma a ouvir falar em espécies em extinção, mas, não sei por que,

palavras em extinção me comovem mais, vai ver que é porque vivo delas. E não

é consolo imaginar que o cujo e eu vamos nos defuntabilizar juntos.

?

Do filme "The Hours"

Aldous Huxley-NINTH PHILOSOPHER'S SONG

NINTH PHILOSOPHER'

GOD'S in His Heaven: He never issues

Jr. (Wise Man!) to visit this world of ours.

Unchecked the cancer gnaws our tissues,

Stops to lick chops and then again devours.

Those find, who most delight to roam

'Mid castles of remotest Spain,

That there's, thank Heaven, no place like home;

So they set out upon their travels again.

Beauty for some provides escape,

Who gain a happiness in eyeing

The gorgeous buttocks of the ape

Or Autumn sunsets exquisitely dying.

And some to better worlds than this

Mount up on wings as frail and misty

As passion's all-too-transient kiss

(Though afterwards — oh, omne animal triste!)

But I, too rational by half

To live but where I bodily am,

Can only do my best to laugh,

Can only sip my misery dram by dram.

While happier mortals take to drink,

A dolorous dipsomaniac,

Fuddled with grief I sit and think,

Looking upon the bile when it is black.

Then brim the bowl with atrabilious liquor!

We'll pledge our Empire vast across the flood:

For Blood, as all men know, than Water's thicker.

But water's wider, thank the Lord, than Blood.

NONA CANÇÃO DO FILÓSOFO

DEUS está em Seu Céu: Ele nunca manda

(Quão Sábio!) seu guri aqui em visita.

Incógnito o câncer nos morde a vianda,

Nos lambe os pedaços e regurgita.

Uns acham (os que mais fruem vagar

Pelos castelos da longínqua Espanha)

Que não há nada como o próprio lar;

E logo partem a outra terra estranha.

A alguns a beleza oferece fuga,

Os que se prazem na contemplação

Das nádegas das primatas sem ruga

Ou dos crepúsculos em explosão.

E outros alçam voos com asas frágeis

Rumando a mundos melhores do que este,

Movidos por paixões, beijos voláteis

(Pesar que após – ó, omne animal triste!).

Mas eu, tão racional até a raiz

Dessa fração que o corpo não me abole,

Só posso mesmo me esforçar em rir,

Só posso sorver meu fel gole a gole.

Enquanto os mais felizes enchem taças,

Eu, um doloroso dipsomaníaco,

Embaraçado nas minhas desgraças,

Medito em minha bile de cardíaco.

Então: taça cheia e atrabiliária!

Brindemos nosso vasto Império-mangue:

Pois Sangue, sabe-se, é mais denso que água

Mas a água, salve!, é mais larga que o Sangue.

Aldous Huxley

versão brasileira:

Ivan Justen Santana

WHAT ENCHANTS

O QUE ME ENCANTA É O ESTÍMULO,NÃO O EFEITO; O QUE ME CATIVA É O CURSO, NÃO O RECURSO; O QUE ME CHAMA É A TESE, NÃO A CERTEZA.

WHAT ENCHANTS ME IS THE STIMULUS, NOT THE EFFECT; WHAT CAPTIVATES ME IS THE COURSE, NOT THE RESOURCE; WHAT CALLS ME IS THE THESIS NOT THE CERTAINTY.

Briga no Beco - Adélia Prado

com uma loura oxidada.

que nunca suspeitei conhecesse.

gritei meu urro, a torrente de impropérios.

a poeira adensou como cortina.

sem me reter, peixe-piranha, bicho pior, fêmea ofendida,

uivava.

as mãos na garganta dele, nós dois petrificados,

eu sem tocar o chão. Quando abri os olhos,

as mulheres abriam alas, me tocando, me pedindo graças.

"melancholía". Estado de tristeza.

MELANCOLIA = Substantivo feminino. Do grego μελαγχολία – (melagcholía; de μέλας - mélas, "negro" e χολή - cholé, "bílis"

Sophia de Mello Breyner - "Poema de Helena Lanari"

Gosto de ouvir o Português do Brasil

Onde as palavras recuperam sua substância total

Concretas como frutos, nítidas como pássaros

Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas

Sem perder sequer um quinto de vogal

Quando Helena Lanari dizia 'coqueiro"

O coqueiro ficava muito mais vegetal

CARLOS E JOÃO

Música

Uma coisa triste no fundo da sala.

Me disseram que era Chopin.

A mulher de braços redondos que nem coxas

martelava na dentadura dura

sob o lustre complacente.

Eu considerei as contas que era preciso pagar,

os passos que era preciso dar,

as dificuldades...

Enquadrei o Chopin na minha tristeza

e na dentadura amarela e preta

meus cuidados voaram como borboletas.

(Carlos Drummond de Andrade, Alguma Poesia)

SOBRE O SENTAR-/ESTAR-NO-MUNDO

Ondequer que certos homens se sentem

sentam poltrona, qualquer o assento,

Sentam poltrona: ou tábua-de-latrina,

assento além de anatômico, ecumênico,

exemplo único de concepção universal,

onde cabe qualquer homem e a contento.

*

Ondequer que certos homens se sentem

sentam banco ferrenhos, de colégio;

por afetuoso e diplomata o estofado,

os ferem nós debaixo, senão pregos,

e mesmo a tábua-de-latrina lhes nega

o abaulado amigo, as curvas de afeto.

A vida toda, se sentam mal sentados,

e mesmo de pé algum assento os fere:

eles levam em si os nós-senão-pregos,

nas nádegas da alma, em efes e erres.

(João Cabral de Melo Neto, A educação pela pedra)

These foolish things remind me of you

A cigarette that bares a lipsticks traces

An airline ticket to romantic places

And still my heart has wings

These foolish things remind me of you.

A tinkling piano in the next apartment

Those stumblin´ words that told you what my heart meant

A fairground´s painted swings

These foolish things

Remind me of you.

You came,

You saw,

You conquered me

When you did that to me

I knew somehow this had to be

The winds of march that made my heart a dancer

A telephone that rings but who�s to answer

Oh, how the ghost of you clings

These foolish things

Remind me of you

First daffodils

And long excited cables

And candle lights

A little corner table

And still my heart has wings

These foolish things remind me of you

The park at evening

When the bell has sounded

The pier in france

With all the gulls around it

The beauty that is spring

These foolish things

Remind me of you

How strange,

How sweet,

To find you still,

These things are dear to me

They seem to bring you near to me

The sigh of midnight trains

At empty stations

Silk stockings thrown aside

Dance invitations

Oh how the ghost of you clings

These foolish things

Remind me of you

Gardenia perfume

Lingering on a pillow

Wild strawberries

Only seven francs a kilo

And still my heart has wings,

These foolish things,

Remind me of you

The smile of garbo

And the scent of roses

The waiters whistling

As the last bar closes

The song that crosby sings

These foolish things

Remind me of you

How strange

How sweet

To find you still

These things are dear to me

They seem to bring you near to me

The scent of smoldering leaves

The wail of steamers

Two lovers on the street

Who walk like dreamers

Oh how the ghost of you clings

These foolish things

Remind me of you.

ANGEL EYES

Try to think that love's not around

But it's uncomfortably near

My old heart ain't gaining no ground

Because my angel eyes ain't here

Angel eyes, that old devil sent

They glow unbearably bright

Need I say that my love's mispent

Mispent with angel eyes tonight

So drink up all you people

Order anything you see

Have fun you happy people

The laughs and the jokes are on me

Pardon me but I got to run

The fact's uncommonly clear

Got to find who's now number one

And why my angel eyes ain't here

Oh, where is my angel eyes

Excuse me while I disappear

Angel eyes, angel eyes.

BLACK COFEE

I'm feeling mighty lonesome

Haven't slept a wink

I walk the floor and watch the door

And in between I drink

Black coffee

Love's a hand me down brew

I'll never know a Sunday

In this weekday room

I'm talking to the shadows

from 1 o'clock til 4

And lord, how slow the moments go

When all I do is pour

Black coffee

Since the blues caught my eye

I'm hanging out on Monday

My Sunday dreams to dry

Now a man is born to go a lovin'

A woman's born to weep and fret

To stay at home and tend her oven

And drown her past regrets

In coffee and cigarettes

I'm moaning all the morning

and mourning all the night

And in between it's nicotine

And not much heart to fight

Black coffee

Feelin' low as the ground

It's driving me crazy just waiting for my baby

To maybe come around... around

I'm waiting for my baby

To maybe come around

My nerves have gone to pieces

My hair is turning gray

All I do is drink black coffee

Since my man's gone away

letramento

| Habilidade com a leitura e a escrita |

| Estado de Minas, 14/02/2006 - Belo Horizonte MG |

| Ana Elisa Ribeiro |

| O conceito de letramento, muito divulgado no Brasil, nas pesquisas da área de educação pela professora Magda Soares (entre outras), deixou de lado o contraste entre pessoas que sabem e que não sabem ler. O letramento considera graus de intimidade do indivíduo com materiais de escrita e de leitura. Para não assustar ninguém, é bom deixar claro que o letramento é algo que está em nosso dia-a-dia. Nada mais é do que parte de nossa necessidade diária de ação pela linguagem, especialmente lendo e escrevendo. Quando alguém sabe ler, mas não consegue compreender sequer textos curtos, essa pessoa pode ser alfabetizada, mas tem um nível de letramento muito baixo. Esse nível pode aumentar à medida que o indivíduo aprende a lidar com mais e diferentes materiais de leitura e de escrita. Quanto mais textos alguém é capaz de ler e entender, mais letrado é. Assim também funciona com a escrita. Quanto mais material escrito alguém é capaz de produzir, mais letramento tem. E não adianta produzir apenas em quantidade. É preciso ampliar o leque de possibilidades, ou seja, ler muitas coisas diferentes e saber o que fazer com elas. Por exemplo: você é capaz de ler bem uma tirinha? Sabe lidar com o texto do rótulo de uma lata de ervilhas? Consegue produzir um bom bilhete para um familiar? Pode se mover na cidade lendo as placas de rua? Sabe como procurar informações numa bula de remédio? Então você tem letramento suficiente para o dia-a-dia. O caixa eletrônico do banco é mais uma possibilidade de letramento. Já que está numa máquina, ficou sendo chamado de letramento digital. As pessoas que entraram nesse tipo de letramento podem atuar na linguagem por meio da leitura e da escrita de textos produzidos no e para o computador, estejam eles na internet ou nos programas de produção e leitura de material textual. Uma instituição de ensino é a responsável, em grande medida, pelo aumento do letramento das pessoas. É lá que o indivíduo deixa de ler e escrever apenas os textos do dia-a-dia e passa a ter contato com materiais elaborados de maneira diferente, às vezes mais complexos e menos comuns no cotidiano. Na escola, aprendemos a escrever as famosas dissertações. Na faculdade, chovem os resumos, as resenhas e as tenebrosas monografias. Os artigos científicos tornam-se a leitura predileta de quem resolve se especializar na carreira. E, mais tarde, para quem se aprofunda, chegam as dissertações e teses. A leitura literária faz parte da ampliação do letramento. Tudo isso faz aumentar, também, a quantidade e a qualidade das informações na nossa memória, ou seja, nossa bagagem cultural. Isso é letramento. E quando alguém também domina os textos feitos na e para a tela do computador, isso é letramento digital. Quando o indivíduo entra numa agência bancária e não consegue lidar com as orientações escritas na máquina, é preciso introduzi-lo nessa nova possibilidade de leitura. As escolas, há vários anos, têm oferecido computadores e laboratórios de informática aos alunos para que todos tenham acesso às novas maneiras de ler e escrever. No entanto, nem sempre apenas as máquinas bastam. É preciso que o professor planeje uma nova maneira de dar aulas, um novo jeito de ensinar, com novas tecnologias. Isso é aumentar o letramento e entrar no mundo das possibilidades digitais. |

| Mais Informações: Ana Elisa Ribeiro é professora do Centro Universitário UNA, doutoranda pela UFMG e autora de Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas. |

DO AMOROSO ESQUECIMENTO

Eu agora - que desfecho!

Já nem penso mais em ti...

Mas será que nunca deixo

De lembrar que te esqueci?

Mario Quintana - Espelho Mágico

FOLIA ELEGANTE

FOLIA ELEGANTE DE Andrea Carvalho Stark - REVISTA DE HISTÓRIA DA BIBLIOTECA NACIONAL, FEVEREIRO DE 2010, NÚMERO 53, na banca de jornal mais próxima...

Um pouquinho aqui...http://rhbn.com.br/v2/home/?go=detalhe&id=2888

Jorge Luis Borges, Sobre a amizade e outros diálogos

O sempre desequilibrado humano - Roberto da Matta

No labirinto da vida, como na velha Creta de Teseu, ou se encontra uma saída ou se dá de cara com o Minotauro. O caso Lula é exemplar. Ele tem mais popularidade do que qualquer outro presidente. Ademais, como Prometeu (sem trocadilho), ele roubou a mais decisiva contribuição à modernidade democrática brasileira ? o Plano Real. Virou pai da revolução realizada pelo satanizado FHC que, como manda o paradoxal esquecimento humano, era estigmatizado pelo PT como "herança maldita". Hoje, vendo o Lula como cidadão do mundo, fazendo abertamente uma campanha política que os juízes não enxergam, transferindo votos para sua chefe da Casa Civil e rompendo com o dogma da transferência de votos que os marqueteiros ? esses derradeiros matemáticos do humano ? diziam ser impossível, julguei que o "cara" estava num mar de rosas. Mas eis que ele sofre um "piripaque". Eu medito: só os seres humanos sofrem tais reviravoltas. Só eles podem ficar mal quando tudo aparentemente vai bem. Seria uma premonição, por que quem tudo promete não consegue decidir? Ou seria algo sem importância? Mas há mesmo algo sem importância quando se trata do humano? Os tigres de dente de sabre quanto mais matavam, mais lhes cresciam e afiavam os dentes. Entre nós, porém, quanto mais sucesso, mais o fracasso ronda nossa casa; quanto mais subimos, mais depressa descemos; quanto mais gozo, mais angústia e sofrimento. O amor faz sangrar como os animais sacrificados. E a morte, sendo o nosso destino, só se desliga da vida pela paixão que ilude e vira o mundo pelo avesso.

Foi só a partir da institucionalização do individualismo que começamos a dizer abertamente que "Estamos muito bem, obrigado!". Antigamente, os brasileiros eram proibidos de assumir toda e qualquer felicidade. Não pegava bem ser feliz num mundo inseguro, desigual e injusto. Todos iam de mal a pior, como aqueles personagens de Machado de Assis. Aprendi a insistir no "vou indo" e, quando muito, soltar um "mais ou menos" que, nos Estados Unidos, assustava meus amigos crentes no "the sunny side of the street" (no lado ensolarado da rua). Se para nós, sofrer é mais ou menos normal, para eles o direito à felicidade é um projeto possível, autoevidente e constitucional. Em minhas preces eu rogo pelo amor e pela felicidade; meus amigos americanos, porém, nascem com a certeza de tudo isso e o céu também.

Vejam vocês: o sujeito se livra de um apuro apenas para descobrir que passou de um problema para outro. "Controlei finalmente o meu peso ? disse-me a ex-gordinha Selma ?, só que não como mais!"

O antropólogo e escritor maranhense Nunes Pereira, de saudosíssima memória, era meu amigo e me visitava de quando em vez quando eu trabalhava num museu. Fazia minha alegria, porque não é fácil trabalhar no meio de pesquisadores, coleção de ossos, bichos empalhados e múmias. Um dia, ele me contou o caso de um médico amazonense desgostoso com a depravação reinante na civilização da borracha que fazia de Manaus um centro de esbórnia. Constatado o hedonismo da capital amazonense resolveu, como um personagem de Joseph Conrad, renunciar à fortuna e aos vícios confortáveis, para viver em simplicidade e pureza. Afastou-se de Manaus até chegar a um derradeiro povoado, limite entre o civilizado impuro e o selvagem virginal. Ali, pegou uma canoa e remou em direção a uma casa de palafita situada no mais fundo da mata. Ao aproximar-se, vislumbrou formas estranhas num barranco. De perto, discerniu enojado: era um caboclo que copulava com um mamífero cetáceo de água doce ? um boto-fêmea! ? no barranco. A bestialidade no meio da selva mais pura, como queriam ele e José de Alencar, era muito mais ofensiva do que as perversidades pagãs dos lupanares de Manaus. Depois de tanto fugir, voltara ao ponto de partida. A fábula era sempre arrematada com um sorriso e o seguinte: Ele aprendeu que onde há o humano há o depravado e o perverso. Ou o desvio seria apenas um episódio na vida de um bicho não declinável, mas que se pensa como tal?

O sempre desequilibrado humano - Roberto da Matta. Publicado em O Estado de SP, 10 de fevereiro de 2010

Entrevista Contardo Calligaris

Nossa, como eles sofrem

O psicanalista explica a angústia de homens contemporâneos

com a perda de papéis tradicionais e o que mais eles precisam

que as mulheres lhes deem – compreensão e carinho

![]()

Juliana Linhares

| Lailson Santos | "O homem passou a não saber mais como 'ser homem'. Alguns encaram os esportes radicais como o que lhes sobra de virilidade. Para outros, é a vida sexual" |

O psicanalista Contardo Calligaris é bonitão, sedutor e tem a solução para melhorar seu casamento: deixe seu marido comprar aquela televisão enorme, compartilhe suas fantasias sexuais, incentive-o a largar o emprego e vagar de moto pela América Latina. E sempre, sempre, trate-o como um super-herói. Bem, como sabemos que isso não vai acontecer, Calligaris também se tornou especialista nas sofridas psiques masculinas. Quando fez o primeiro seminário sobre o tema, no fim dos anos 80, em Paris, ouviu de alguns dos presentes: "Mas o homem é uma questão? Há alguma coisa para dizer sobre isso?". Na época, as mudanças nos papéis femininos ainda estavam na berlinda. Colunista e autor da peça O Homem da Tarja Preta, Calligaris, de 61 anos, italiano com nacionalidade americana radicado em São Paulo, fala aqui do duro processo de aprendizagem que já alcançou progressos como a "realização de que o bife não salta direto do supermercado para o prato".

Do que, afinal, os homens reclamam? O homem herdou, em especial a partir do século XIX, dois tipos de papel na sociedade. Um deles era o de provedor, representado bem pela figura de terno e gravata, marido e pai de família. O outro era o de aventureiro, alguém eventualmente próximo até de um criminoso. Essas duas figuras representavam quase a totalidade do leque possível da masculinidade. A partir da metade do século passado, a situação começou a mudar. O papel tradicional das mulheres passou por grandes transformações, muito antes do dos homens. Elas tornaram-se sujeitos jurídicos verdadeiros, não se viam mais na dependência de um casal ou de um marido. E o lugar do provedor, que até então era exclusivamente masculino, passou a ser distribuído entre homens e mulheres. O homem não se justificava mais simplesmente por ser quem dava o sustento à família. E o avanço delas no campo até então masculino não parou por aí. Elas passaram a ser mães solteiras, não só por ação do destino, mas por vontade própria. Assim, outra faceta do papel do homem, o de ter e cuidar de uma família, também caiu por terra.

Como eles passaram a ver seu novo papel? Isso é uma coisa que quase todos os homens gostariam de saber. Algo que pode nos dar uma pista é olhar para os ideais que foram propostos aos meninos pelo mercado cultural na fase do pós-guerra. Houve uma enorme proliferação de heróis masculinos profissionais. Mais tarde, surgiu uma outra categoria de heróis, aqueles que cultuavam a ambição pelo poder, fosse ele econômico, militar ou político. Na geração dos anos 60, por exemplo, apareceu a fantasia do herói revolucionário. Che Guevara e Lenin faziam parte disso. Uma vez internalizado esse ideal de herói, surgiu uma questão para os homens que, é preciso que se diga, não se resolveu até hoje, que é a de redefinir a sua virilidade. Se por um lado ele vinha perdido, por não possuir mais o papel central de provedor, por outro, a exigência de que ele fosse um super-herói, ou algo muito próximo dessa condição, só aumentava. Em várias línguas existe a expressão "seja homem". Por trás dela há uma ordem para que o homem seja capaz, por exemplo, de arriscar a sua vida ou aguentar uma dor muito forte.

Por que esse imperativo, que existe desde sempre, teria agora se tornado mais pesado para os homens? Porque antes o lugar de provedor que eles ocupavam, e que até então era exclusivo, de alguma forma funcionava como uma moeda de troca. Agora, as mulheres competem por essa posição. No mercado de trabalho, por exemplo, elas disputam quase em pé de igualdade. O homem passou a não saber mais como "ser homem". Alguns começaram a encarar o risco mortal na prática dos esportes radicais como tudo o que lhes sobra de virilidade. Há outros que encaram a vida sexual como um lugar onde eles deveriam provar a sua masculinidade.

| "Exceto se for um Colombo ou um Pizarro, a grande maioria dos homens vive entre a padaria, o bar, o escritório e a casa. E eles se relacionam muito mal com essa vida cotidiana. É como se não devessem fazer isso" |

O impulso das grandes realizações não é parte natural da psique masculina? Não foi ele que promoveu, por exemplo, a era das grandes navegações e as viagens no espaço? Esse sentimento teve dois preços. O primeiro foi a supressão do corpo. A ideia de sacrifício, de estoicismo, está sempre ligada aos heróis masculinos. O segundo preço está relacionado com a distância da vida cotidiana. A não ser que o sujeito seja um Colombo ou um Pizarro, a grande maioria dos homens vive entre a padaria, o bar, o escritório e a casa. E eles se relacionam muito mal com essa vida cotidiana. Uma grandíssima parte de sua existência é sempre vivida como se não fosse o que eles deveriam estar fazendo. Isso não acontece com as mulheres. Elas têm um saber prático, de apreciação da vida. Para eles, é como se fossem obrigados a se acostumar com uma mediocridade que não é verdadeiramente o seu destino.

E todos os bons maridos e bons pais, que constroem uma vida em comum, dividem tarefas e parecem muito satisfeitos? Os homens se adaptaram muito bem à prática de compartilhar a função de provedor com a mulher e mesmo à de dividir as atribuições materna e paterna. Os dois hoje educam e cuidam dos filhos juntos. Ela pode dar muito mais regras e instruções às crianças do que o homem, e ele pode acompanhá-las até o colégio, dois hábitos que, até pouco tempo atrás, eram feitos de maneira inversa. Evidentemente que com alguns percalços, mas tudo isso tem funcionado. O grande descompasso do homem contemporâneo está em outro lugar. Para ele, mesmo que esteja empregado em um lugar bacana, que esteja ganhando tudo de que precisa e pagando todas as contas, ainda o persegue o fantasma, fruto da tradição, de que ele não está dando tudo de si.

Um exemplo prático, por favor. O sujeito está se matando no trabalho, mas lamenta o fato de não ser um Indiana Jones. A mulher pode achar isso engraçado, mas para o homem não é. Na média, ele pode ter tudo o que quiser, casa na praia, viagens para o exterior uma vez por ano, mas lhe falta a dimensão de heroísmo. Ele não toca nem de perto a constelação de imagens que culturalmente constituem o universo de figuras masculinas com as quais sonhou. O que ele quer, acima de tudo, é uma dimensão de aventura. Uma dimensão na qual ele tem de dar provas extremas de bravura, de coragem, de desprendimento, em circunstâncias extremas.

Ah, mas as mulheres reclamam de maridos que nem sequer compram um bujão de gás. Em primeiro lugar, preciso esclarecer que, quando digo que os homens estão oprimidos, não acho que o sejam necessariamente pelas mulheres. E nem estou negando que tenham sido, por um longuíssimo período, os opressores delas. Posto isso, acredito que estão certíssimas em reclamar. O homem tem uma enorme incapacidade de lidar com a vida prática. É muito difícil comprar o gás se você está viajando naquele momento, querendo ser dom Pedro às margens do Ipiranga. É isso que está na cabeça deles na hora do supermercado.

Por falar no que vai na cabeça deles, que informação importante, do ponto de vista da sexualidade, as mulheres ignoram? O mundo das fantasias masculinas é muito grande. Não existe um homem que consiga ter uma vida sexual sem que ela seja organizada por fantasias. Alguns casais conseguem compartilhar essas fantasias. Mas na maioria elas são completamente silenciadas. Os homens acham que não têm espaço para falar sobre o assunto e vivem uma vida de casal em que frequentemente a mulher aparece como a mãe que poderá a qualquer momento surpreendê-los fazendo algo errado e feio. Isso definitivamente não é a receita de um casal feliz. Mas é uma posição na qual as mulheres entram com facilidade. As fantasias para o homem fazem com que ele mantenha o desejo vivo, inclusive o desejo por sua própria mulher. E isso é muito difícil de ser entendido pelas mulheres, porque o erotismo para elas não funciona da mesma maneira. Um casal que não compartilha suas fantasias incorre em dois riscos. O primeiro, claro, é o de o homem tentar realizá-las fora de casa. O outro é o de o interesse sexual se acabar. O casal começa a ter relações sexuais uma vez por semana, depois uma vez por mês e termina virando amigo. O que não é algo necessariamente ruim. Mas simplesmente não precisa ser assim.

As mulheres devem tentar chegar mais perto dessas fantasias? Esse é um conselho difícil de dar. Até porque muitas vezes as fantasias do homem são ligadas a uma mecânica de poder e podem parecer estranhas até para ele mesmo. É um clássico, por exemplo, a fantasia de ter relações com a mulher em um local público, aos olhos de todos. Mas a grande função das fantasias na vida do casal é a de serem ditas, e não necessariamente a de serem realizadas. O papel da fantasia é manter o desejo vivo entre os dois.

Em que medida o homem se sente responsável pelo prazer da mulher? Eu acho que essa é uma declaração mais moral do que científica. Mas o homem é responsável, sim, pelo prazer da sua mulher. Além disso, ele se sente responsável por esse prazer. Essa é uma das expectativas que pesam em cima dele.

Não é importante para a imagem que os homens têm de si mesmos propiciar esse prazer? No sentido darwiniano, não. Darwin diria que o homem que sente essa responsabilidade perde tempo em muitas atividades que não são necessárias para a reprodução. Mas, emocionalmente, o homem que não gosta de dar prazer à sua mulher é, sim, pouco evoluído, quase primário.

| "O homem espera que a mulher participe de seu entusiasmo. Seja para fazer uma viagem longa e largar o emprego por um ano, seja para comprar uma televisão enorme. Ele gostaria que a mulher não colocasse o peso dela para matar seus sonhos" |

Não havia muito mistério no que um homem do passado esperava de sua mulher. Mas o que ele espera dela hoje? A coisa mais importante é que ela seja a companheira que lhe permita pelo menos cultivar os seus sonhos, mesmo os mais estranhos e, eventualmente, ir atrás deles. Ele espera que a mulher participe de seu entusiasmo. Seja para fazer uma viagem longa, em que eles tenham de, por exemplo, largar o emprego por um ano, seja para comprar uma televisão enorme, cara e aparentemente desnecessária. Ele gostaria que a mulher não colocasse o peso dela para matar seus sonhos.

É, de fato, muito difícil para o homem aguentar o fato de que sua mulher ganha mais do que ele? Sim, há homens para quem isso é um problema. Eles se sentem atingidos na tentativa de salvar o que lhes restou da posição de provedor. Pior ainda é aguentar que a mulher e os filhos dela com um primeiro marido recebam ajuda financeira desse cara. O atual marido tem horror de se sentir o amante da mãe, provisoriamente hospedado naquela casa. Acha que, se ele não está bancando tudo, não vai conseguir ocupar nem a função de marido nem a de padrasto.

O homem ainda mente muito sobre sexo? Sim, sobretudo dizendo que pensa nisso mais do que verdadeiramente pensa. O homem mente porque um dos lugares onde ele joga e arrisca sua imagem masculina é no sexo. Ele mente também sobre o caráter aventuroso dele e sobre a própria intensidade de seu interesse por sexo. Ele vive tentando demonstrar que o sexo está constantemente presente na cabeça dele, o que muitas vezes não é verdade. Isso porque a intensidade de seu desejo é uma demonstração de virilidade. Para a mulher, de alguma forma, é mais fácil. Mesmo às que têm uma vida sexual pobre não faltam ocasiões em que podem se assegurar da própria feminilidade. Um exemplo claro é entrar em um restaurante e ver que há vários homens olhando para ela. Já para o homem, isso não é tão fácil. Para se assegurar de sua masculinidade é necessário que ele cultive seu desejo sexual.

Dá para dizer, afinal, o que os homens querem? A queixa dos homens é que, agora, elas não têm mais tempo para eles. Que não cuidam mais deles. E a verdade é que eles querem muito ser cuidados.

Revista VEJA | Edição 2115 | 3 de junho de 2009

veja.abril.com.br/030609/entrevista.shtml

O declínio da crítica na imprensa brasileira

Artigo de Yan Michalski publicado em 1984

Quando, em 1963, fui fazer minha estréia como crítico do Jornal do Brasil, ouvi um solene sermão do então Secretário do Caderno B, Nonato Masson, sobre a responsabilidade que eu estava assumindo. Ele me dizia que a página 2 do Caderno, que na época reunia diariamente as diversas colunas especializadas em arte e cultura, era uma espécie de menina dos olhos do jornal; que por ela haviam passado alguns dos mais brilhantes expoentes do jornalismo brasileiro; que a empresa era particularmente exigente na escolha dos colaboradores dessa página de enorme prestígio; e, portanto, que eu teria de caprichar muito para mostrar-me à altura dessa admirável tradição.

Caprichei como pude durante 19 anos. Quando, em 1982, comecei a cuidar da minha aposentadoria, ninguém na redação me falava mais do prestígio das colunas especializadas em críticas de artes. Pelo contrário, nas reuniões dos colunistas com os nossos superiores hierárquicos insistia-se no argumento de que o crítico se teria tornado, na imprensa atual, uma instituição ultrapassada, e teria de ser substituído por uma misteriosa nova figura denominada repórter-crítico. E a rádio JB irradiava chamas conclamando os leitores do jornal a não perderem, nas páginas do Caderno B, os fascinantes comentários "dos seus críticos mais especializados (grifo meu): os próprios leitores." Esses críticos mais especializados eram os que mandavam para publicação requintados comentários opinativos do tipo "adorei", "desempenho magistral", etc.; na sua maioria, disfarçados sob nomes fictícios, estavam os próprios produtores ou outros integrantes dos espetáculos assim criticados, que não seriam tolos a ponto de perder a publicidade gratuita e a autopromoção que lhes era oferecida na badalada coluna intitulada A Crítica do Leitor.

Entre o pólo inicial, do alto prestígio e generoso espaço atribuído à critica, e o extremo oposto, do contundente desprestígio e espaço cada vez mais racionado, situa-se um progressivo esvaziamento das funções da crítica teatral (e não apenas teatral) na imprensa brasileira. As duas situações acima resumidas referem-se ao JB, apenas porque conheço mais de perto as formas que o processo assumiu nesse órgão (onde, diga-se de passagem, encontrei durante grande parte desses 19 anos as condições de trabalho mais estimulantes as quais um crítico brasileiro pode aspirar); mas o processo, longe de restringir-se a um determinado veículo, é generalizado. Ainda outro dia, um renomado crítico de O Estado de São Paulo (diário que durante muito tempo rivalizou com o JB quanto ao prestígio das suas colunas críticas) contou-me que recentemente esperou mais de 50 dias até que uma de suas críticas, ocupando um espaço de não mais de 40 linhas, fosse publicada.

É provável que relativamente poucos leitores leigos se tenham dado bem conta desse processo de esvaziamento que a crítica tem sofrido ultimamente. E é provável que mesmo os artistas não tenham, no seu conjunto, percebido essa evolução com a devida clareza: pelo menos não se tem notícia de qualquer manifestação de preocupação, por parte da categoria, para com os declinantes destinos da crítica teatral brasileira. Manifestação, aliás, que seria difícil de se esperar de uma classe que, mesmo quando a crítica vivia seus períodos de esplendor, em geral só tomava publicamente conhecimento de sua existência quando determinados profissionais do palco, eventualmente feridos na sua vaidade por comentários menos elogiosos a alguns de seus trabalhos, corriam às televisões ou escreviam aos jornais para protestar contra a alegada incompetência e/ou má fé dos críticos; quando o exercício da crítica entrou em efetivo declínio, ouviram-se vozes isoladas reclamando da diminuição da cobertura dada ao teatro; mas estas preocupavam-se mais com a diminuição do espaço de divulgação gratuita oferecida aos seus espetáculos, através de reportagens, entrevistas, etc., do que com o enfraquecimento do debate opinativo proposto pelas colunas.

Tudo bem: faz parte de uma respeitável e internacional tradição da categoria artística chiar contra a crítica e afirmar que ela não tem importância. É provável que ela não tenha mesmo, e poucas vezes tenha tido no passado, o tipo de importância que os artistas, segundo dizem, gostariam que ela tivesse: que ela abrisse "novos caminhos" diante do teatro, ou revelasse ao ator, diretor etc. como ele deve trabalhar, e que erros deve corrigir. Tal missão, queiram os artistas ou não, não faz e nem pode fazer normalmente parte das funções das colunas da imprensa não especializada, que por natureza se dirige ao leitor leigo e tenta abrir com ele um diálogo cujo âmbito é delimitado precisamente pelas características leigas do leitor. Ainda assim, e dentro dessas limitações, uma crítica sólida, competente e assumidamente opinativa e analítica é uma aliada importante do teatro, em qualquer época e lugar: ela cria em torno dele um clima de polêmica e discussão vital para o seu desenvolvimento, e contribui para formar no público uma curiosidade e um grau de exigência que, a longo prazo, só podem resultar saudáveis para o teatro.

É verdade que a tradição da crítica teatral brasileira não é especialmente lisonjeira: com algumas exceções, entre os quais escritores do gabarito de um Arthur Azevedo ou de um Machado de Assis, que chegaram a ser críticos atuantes, no seu conjunto ela assumiu, no passado, uma linha paternalista e acomodada que pouco podia contribuir para a abertura de uma discussão fértil em torno do teatro. Mas não foi por eufemismo que mencionei acima "período de esplendor" da nossa crítica. Quando comecei a fazer teatro, em 1955, e mesmo quando comecei a criticar, em 1963, Décio de Almeida Prado dava prosseguimento, em São Paulo, à memorável tarefa de analisar em profundidade, através dos seus exemplares artigos no Estadão, o movimento do TBC, seus filhotes, e seus opositores, que desde o fim da década de 40 vinha mudando a mentalidade do teatro brasileiro; também em São Paulo, Sábato Magaldi deixava cada vez mais evidente a solidez do seu talento e a lucidez dos seus pontos de vista; no Rio, Bárbara Heliodora, apoiada numa formação erudita e numa inovadora contundência irônica, enfiava saudáveis alfinetadas em muitos balões excessivamente inflados; Paulo Francis levava a contundência a extremos ainda bem mais radicais, ao mesmo tempo em que abria em torno do teatro, pela primeira vez, uma discussão eminentemente política, sem prejuízo da pertinência das suas colocações estéticas; profissionais inegavelmente conhecedores do assunto e a ele profundamente dedicados, como Gustavo Dória ou Henrique Oscar, ajudavam a iniciar o público em muito segredos do teatro, e estimulavam o seu interesse. O teatro brasileiro, que queimava etapas na sua evolução, era diariamente discutido nos jornais, que lhe abriam generoso espaço, com uma vitalidade e um profissionalismo à altura do seu progresso.

Numa etapa imediatamente posterior, ou a partir de 1964, e com maior nitidez a partir de 1968, a crítica viveu outro capítulo significativo, embora num contexto diametralmente oposto ao anterior: num momento em que o teatro se via esmagado pela mais brutal ação da censura e de outras formas de repressão de toda a sua História, a crítica – embora ela também, como todo jornalismo, sujeita a pressões impiedosas – assumiu bravamente a defesa da liberdade de expressão do teatro, e cumpriu um papel significativo neste campo de batalha. Foi, também, importante aliada do teatro ao denunciar à opinião pública as manobras oficiais que consistiam, por exemplo, em colocar à frente do Serviço Nacional de Teatro, medíocres burocratas sem nenhuma ligação com a vida teatral, mas de estrita confiança do sistema governante. Ao mesmo tempo, estimulada por um teatro que, apesar dos obstáculos, vivia um período de radical renovação formal, a crítica produzia um louvável esforço no sentido de adaptar seus critérios de análise às propostas inovadoras que se sucediam num ritmo vertiginoso, e de separar o joio do trigo apoiando as experiências baseadas num pensamento original e criativo, e desmascarando as imitações ou porralouquices que apareciam abundantemente na sua trilha. Alguns saudáveis choques de opiniões entre artistas e críticos (exemplo: o questionamento, por Anatol Rosenfeld, na exaltação do irracionalismo no teatro de José Celso Martinez Corrêa) colocaram a discussão crítica da época em níveis bastante excepcionais, e ajudaram a manter acesa a chama da polêmica em torno do teatro. Apenas 15 anos depois, a crítica teatral brasileira se vê reduzida a pequenos comentários opinativos sobre espetáculos isolados, ainda tolerados, mais do que valorizados e prestigiados, em alguns raros diários e revistas semanais. Vários órgãos de imprensa que tinham tradição no ramo desapareceram; outros extinguiram suas colunas de crítica; e mesmo os que ainda mantêm tais colunas com alguma regularidade, concedem-lhes um mini-espaço dentro do qual fica quase impossível abrir uma discussão crítica instigante, em alguns casos desestimulam tomadas de posição assumidamente opinativas, ou até determinam ao crítico normas de conduta jornalística que tolhem a sua liberdade de manifestação. O teatro só consegue ganhar espaços mais extensos quando serve de assunto mais "informativo" do que "crítico", ou seja, quando o jornalista é mero transmissor dos pontos-de-vista expressos por artistas ou por freqüentadores, sem posicionar-se ele mesmo enquanto autor de enfoques pessoais. Com isso, o peso da crítica, como é natural, diminui consideravelmente.

Não se culpe por isso a jovem geração dos críticos que, pelo menos no Rio, assumiu por completo, nos últimos anos, os espaços que ainda sobram, depois da progressiva retirada dos veteranos mais experientes. (Em São Paulo, prosseguem ainda em atividade dois desses veteranos, Sábato Magaldi e Clóvis Garcia, bem como alguns profissionais bastante tarimbados da geração intermediária: Ilka Marinho Zanotto, Mariângela Alves de Lima, Jefferson Del Rios). É verdade que a maioria destes novos colunistas chegou à crítica sem ter passado por uma formação especializada, no campo do teatro, comparável àquela de que dispunham os profissionais da geração anterior, e o seu compromisso com o teatro talvez não seja tão visceral quanto era o nosso. Mas nas condições atuais eles dificilmente poderiam fazer muito mais do que fazem. A limitação da sua atuação deve-se sobretudo a fatores fora de seu alcance, que se situam, com igual peso, no campo da imprensa em que eles escrevem e nos campo do teatro a que eles assistem.

O desanimador contexto em que o crítico vive dentro dos órgãos de imprensa já foi esboçado acima. Mas não vamos atribuir precipitadamente às empresas jornalísticas arbitrárias intenções de criticocídio. Do seu ponto de vista empresarial, o processo tem todo um sentido, sobre o qual vale a pena refletir.

Nos tempos de vacas gordas, papel barato, lucro relativamente fácil e uma tradição beletrística, que vinha de longe na imprensa brasileira, os jornais podiam facilmente investir espaço numa discussão extensa sobre o teatro (ou o cinema, as artes plásticas, a música, etc.). Tal investimento era compensado por uma aura de prestígio intelectual que contribuía positivamente para a imagem do órgão. Quando a barra começou a pesar, e os jornais começaram a reduzir o número de suas páginas e a diminuir de todas as maneiras os seus custos operacionais, a preocupação com a eficiência passou a sobrepor-se a todas as outras considerações. No reino das comunicações, quem diz eficiência quer dizer, antes de mais nada, índices de consumo. Ora, num país em que a parcela da população que vai ao teatro é estatisticamente desprezível, é evidente que num jornal que se propõe a cobrir todos os setores da atividade a coluna de teatro não pode deixar de ser infinitamente menos lida do que as matérias dedicadas à política, à economia, aos esportes, ao consumo, aos crimes, aos problemas de comportamento, etc. Perante qualquer critério que se preocupasse em adequar os espaços setorias aos respectivos índices de leitura, o tipo de trabalho que Décio de Almeida Prado sempre desenvolveu no Estadão, e que eu cheguei ainda a adotar no JB, com qualquer espetáculo de importância sendo comentado através de uns três artigos sucessivos de até cinco laudas cada, só podia mesmo ser considerado hoje uma aberração. Daí a reduzir drasticamente o espaço disponível e o apoio dados à crítica, foi apenas um passo.

Se sob esse ponto-de-vista o processo até que tem uma certa lógica, fica bem mais difícil entender as razões pelas quais essa redução do espaço veio acompanhada de uma ofensiva anti-analítica e anti-opinativa. Implicitamente, o crítico passou a ser encarado como um manipulador da opinião pública e detentor de um poder abusivo – qualificações que fazem sentido na boca de um artista magoado, mas não na cabeça de um órgão de imprensa que, nas suas outras seções (economia, política, etc.), não se cansa em valorizar o jornalismo opinativo, e sabe que a qualidade dos comentários especializados e bem fundamentados, tanto ou mais do que as informações objetivas, é que faz a diferença entre o bom jornal e o jornal menos bom.

Por sua vez, o leque das realizações teatrais hoje oferecido à apreciação dos críticos também se revela pouco favorável à existência de uma crítica de qualidade. A tremenda pulverização quantitativa que o teatro sofreu nas últimas décadas tornou o trabalho muito desgastante e desestimulante. Enquanto no início da minha carreira havia no Rio não mais de 8 a 10 espetáculos simultaneamente em cartaz, esta média triplicou desde então. O crítico que se proponha a fazer uma cobertura razoavelmente completa é obrigado a passar mais da metade, e em certas semanas quase a totalidade, das suas noites no teatro. Inevitavelmente, a grande maioria desta enxurrada de lançamentos está literalmente abaixo da crítica, no sentido de não comportar nenhuma discussão minimamente instigante. Isso provoca no crítico, além de uma saturação que se torna insuportável no correr dos anos, uma irritante sensação de perda de tempo, pois ele sabe que a sua função, diante da quase totalidade dos espetáculos, praticamente não tem sentido, nem chance de ser exercida criativamente. Por outro lado, mesmo se considerarmos os espetáculos de nível, digamos, profissional, o panorama atual oferece muito poucas propostas que possam levar ao exercício de uma crítica estimulante e útil. A crítica é, basicamente, debate de idéias. Numa fase em que o teatro, ressalvadas as raras-exceções, se recusa a lançar idéias – sejam elas temáticas ou formais – e se limita, majoritariamente, a aplicar fórmulas, em muitos casos já testadas em outras e mais desenvolvidas praças, e meramente remontadas aqui, às vezes seguindo uma mise-en-scène já trazida pronta lá de fora, o trabalho do crítico se esvazia automaticamente: ele não tem o que questionar nem como tornar-se útil ao leitor, no sentido de tentar enriquecer o seu eventual futuro contato com a encenação. Revendo a lista dos quase 200 espetáculos que os meus ex-colegas criticaram desde que, há um ano e meio, pendurei as chuteiras, vejo que não mais de 10, estourando uns 15, me dariam real vontade de comentá-los. Não vejo, tampouco, no horizonte qualquer causa importante em que o crítico possa sentir-se estimulado a engajar-se hoje, em benefício do teatro como instituição, como era o caso da luta pela implantação de uma dramaturgia nacional moderna e comprometida com os problemas do país por volta de 1960, ou a luta contra a censura e o arbítrio na etapa subseqüente.

Nestas condições, assinar uma coluna teatral, na imprensa brasileira de hoje, é muito mais um emprego como outro qualquer do que uma missão vocacional. Ainda por cima, nas condições atuais do mercado de trabalho, um emprego inseguro, ameaçado, e na maioria dos casos provavelmente mal pago, pelo menos em relação aos sacrifícios que exige. Nada indica que esta situação possa modificar-se para melhor num futuro previsível. A crise econômica deverá apertar as empresas jornalísticas cada vez mais, e as colunas, tais como as de que nos ocupamos aqui, dificilmente deixarão de estar entre as suas primeiras vítimas. Assim sendo, a discussão crítica do teatro tenderá a ser cada vez mais substituída por um meramente informativo registro jornalístico. Diga-se de passagem, esta tendência não se manifesta só no Brasil, mas existe também, embora de modo talvez menos extremo, até mesmo em países europeus de admirável tradição teatral.

Nesses países, porém, existe uma alternativa para os talentos que se propõem a investir estudo, espírito crítico, fidelidade ao teatro e capacidade de escrever bem numa carreira intelectualmente gratificante. Refiro-me às revistas especializadas que, por se dirigirem a priori a um leitor interessado e iniciado, podem abrigar a discussão num nível ensaístico, que permite um aprofundamento incomparavelmente maior sem as limitações de espaço e de atualidade imediata que prevalecem no jornalismo não especializado.

No Brasil, o jornalismo ensaístico no campo do teatro não vingou ainda, sobretudo porque o potencial de mercado para revistas especializadas em teatro sempre foi, e continua sendo, muito fraco pra sustentar tais publicações. As que tentaram a sua sorte tiveram, nas últimas décadas, existência curta, a começar pelo excelente Teatro Brasileiro da década de 50, e terminando com Ensaio/Teatro, que encerrou sua trajetória no ano passado. Tendo sido coordenador dessa última revista, pude dar-me conta da virtual inviabilidade de sobrevivência de uma publicação como essa em bases puramente comerciais, sem um substancial patrocínio oficial ou particular.

Dentro desse panorama, a façanha dos Cadernos de Teatro, que chegam agora ao seu número 100, é um fenômeno que dá margem a alegria e esperança. Embora sua opção editorial não tenha até hoje favorecido a discussão crítica, só o fato de uma revista dedicada ao teatro alcançar um marco tão significativo é muito animador. E quem sabe se num futuro, o debate crítico sobre o teatro, cada vez mais banido da imprensa não especializada, não poderá encontrar um refúgio nas páginas da persistente publicação de O Tablado, iniciando aqui, num nível e sob uma forma diferentes, uma nova etapa da sua existência.

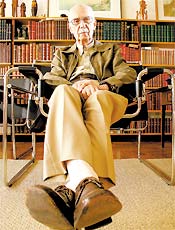

Antonio Candido relança clássico e defende rigor do pensamento

Antonio Candido relança clássico e defende rigor do pensamento

da Folha de S.Paulo

O filósofo Paulo Arantes e o crítico Roberto Schwarz estão entre os que chegam a comparar sua importância na crítica literária e no pensamento social brasileiro à de Machado de Assis na literatura. Walnice Nogueira Galvão, professora titular de literatura na USP, considera que o paralelo ainda não expressa a estatura de Antonio Candido, 88.

Professor de gerações dos mais importantes críticos literários e culturais do país, Candido acompanha há dois anos a reedição de seus livros pela editora Ouro Sobre Azul, projeto coordenado por sua filha Ana Luisa Escorel.

| Júlia Moraes/Folha Imagem |

|

| Crítico Antonio Candido na biblioteca de sua casa, em São Paulo |

Já ali aparecia a articulação sofisticada entre sociedade e literatura, marca do crítico. Por conta desta capacidade de análise, os escritos de Candido também deram contribuições decisivas à compreensão da sociedade brasileira.

Na entrevista a seguir, Candido fala de alguns aspectos de seu trabalho, como a forma da relação entre condições sociais e obras literárias, e a simplicidade e clareza de sua escrita.

O professor aposentado da USP respondeu às questões em oito páginas datilografadas. Ele diz que prefere não usar vocabulário técnico ou conceitos sociológicos por, "no fundo", não gostar "de termos difíceis, como os que predominaram no tempo da moda estruturalista".

"Freqüentemente eles são um jeito de dar aparência profunda a coisas simples", declara.

Ele afirma privilegiar a "organização interna" dos textos, e diz que o estudo da relação entre a obra e o meio social deve ser feito apenas quando "o texto assim exige".

FOLHA - O sr. usa como epígrafe de seu livro "O Discurso e a Cidade" uma frase de Calvino, em que o escritor italiano diz que não se deve confundir a cidade com o discurso que a descreve, embora haja sempre uma relação entre ambos. É possível dizer que essa relação (e as formas dessa relação) entre sociedade e literatura está no centro da sua obra e é o que a move?

ANTONIO CANDIDO - De uma parte do que escrevi, sim. Esta frase serve de epígrafe à primeira parte do meu livro, que trata de romances vinculados à realidade social. Ela precisa ser completada pela da segunda parte, que analisa textos marcados pela fantasia, de um ângulo não-realista, e é uma frase de Verdi: "Copiar a realidade pode ser uma boa coisa; mas inventar a realidade é melhor, é muito melhor". Um conceito completa o outro, ambos registrando os pólos da criação literária e, portanto, do trabalho analítico, o que me levou a optar pelo que denomino "crítica de vertentes", ou seja, ajustada à natureza do texto e privilegiando a sua organização interna, não os vínculos externos. Não se trata, portanto, de impor nem rejeitar em princípio o estudo da relação entre a obra e o meio social, mas de praticá-lo quando o texto assim exige. Em geral tenho sido caracterizado com base na posição que assumi no começo da minha atividade, quando era crítico deste jornal e escrevia artigos não só privilegiando a dimensão social, mas, sobretudo, muito politizados. Com o tempo acho que equilibrei melhor os meus pontos de vista, mas conservei o interesse pelos nexos sociais da literatura. Quando se trata destes, procuro não fazer análises paralelas, isto é, descrever as condições sociais e depois registrar a sua ocorrência no texto, o que pode levar, por exemplo, a encarar a criação ficcional como um tipo de documento. Isto pode ser legítimo para o sociólogo ou o historiador, não para o crítico. O que procuro é, quando for o caso, compreender como o dado social se transforma em estrutura literária.

FOLHA - O modo de abordar essa relação já estava plenamente desenvolvido pelo sr. quando escreveu "Formação da Literatura Brasileira" ou há diferenças e desenvolvimentos entre esse livro e os ensaios que escreveu nos anos 60 e 70, como aqueles sobre "O Cortiço" e "Memórias de um Sargento de Milícia"?

CANDIDO - O preparo de "Formação", publicado em 1959, durou 12 anos, entre outros trabalhos. Um dos meus pressupostos era que a literatura é sobretudo um conjunto de obras, mais do que de autores ou fatores. No caso brasileiro, me pareceu que a análise das obras em perspectiva histórica deveria atender tanto à singularidade estética de cada uma quanto ao seu papel na formação da literatura como instituição regular da sociedade. Tratava-se, portanto, de averiguar quando a conhecida trinca interativa "autor-obra-público" se definiu e se prolongou no tempo pela "tradição", constituindo um "sistema", em contraste com as "manifestações literárias" precedentes. Isso me parece ter ocorrido mais ou menos entre 1750 e 1880, entre as Academias de meio-século e Machado de Assis. Por isso delimitei como campo de estudo a Arcádia e o Romantismo.

Eu já tinha publicado ensaios sobre o romance como expressão de classe e do momento, mas esses ensaios não focalizavam a estrutura, como os que menciona. De fato, eu não tinha ainda percebido com clareza que o essencial no tocante às relações da ficção com a sociedade era demonstrar (não indicar apenas) de que maneira as condições sociais são interiorizadas e se transformam em estrutura literária, que pode ser analisada em si mesma. É o processo que denominei "redução estrutural". Por outro lado, ainda não tinha refinado a análise de textos poéticos.

Creio que o longo trabalho de preparo da "Formação" me amadureceu em ambos os sentidos, podendo-se tomar como eixo os anos de 1959 e 1960. Foi a partir de então que preparei muitas análises de poemas para os meus cursos, algumas das quais estão em "Na Sala de Aula" e em outros livros. Foi também naquela altura que publiquei o primeiro ensaio do tipo a que se refere, sobre estrutura literária e função histórica, analisando o "Caramuru", de Santa Rita Durão.

FOLHA - Há uma característica interessante em sua obra que é a de não fazer uso direto e transplantado de conceitos sociológicos, de teoria literária ou de filosofia na análise das obras. O raciocínio é exposto com clareza e sem uso de recursos "esotéricos" ou "técnicos". Isso foi uma decisão consciente desde o início do seu trabalho? O que o levou a fazer essa escolha?

CANDIDO - Não há razão para evitar os termos técnicos quando são necessários, mas sempre que possível prefiro usar a linguagem corrente. Digamos que é mais um modo de ser do que uma decisão. Quando era moço li um livro do antropólogo inglês Evans-Pritchard que me confirmou nesta tendência. Ele dizia que a antropologia não é ciência, mas disciplina humanística, de modo que deve usar a linguagem comum. Foi o que procurei fazer quando era assistente de sociologia, à qual estendi o conceito, e foi o que sempre fiz nos estudos literários. Além disso, tenho o hábito didático de ser o mais claro possível, reconhecendo que isto pode ser fator de deficiência, pelo risco de simplificação indevida.

FOLHA - O sr. chegou a ser criticado por esse seu estilo?

ANTONIO CANDIDO - Há muito tempo um colega do Rio disse que sou claro por ser superficial, pois as coisas profundas são necessariamente complexas e só podem ser expressas de maneira equivalente. Quem sabe? É preciso notar que em matéria de estudos literários sou autodidata, formado, não em letras, mas em ciências sociais. Aprendi a fazer crítica na imprensa, sobretudo neste jornal, depois de um início em nossa revista "Clima", de modo que me acostumei à fluência jornalística. Mas no fundo não gosto mesmo de termos difíceis, como os que predominaram no tempo da moda estruturalista. Freqüentemente eles são um jeito de dar aparência profunda a coisas simples.

FOLHA - O sr. acompanhou a quente a produção do que houve de melhor na literatura no século 20, registrando suas idéias e avaliações nos jornais. Como vê o trabalho da imprensa e o espaço da crítica de artes e literatura nos grandes jornais de hoje? A que se devem as diferenças entre esse trabalho na atualidade e na segunda metade do século 20 no país?

CANDIDO - Vou responder apenas a uma parte, ressalvando que não sou muito qualificado no caso, porque leio pouco os jornais e na verdade me limito a dar uma olhada nesta Folha.

Mas acho que na segunda metade do século 20 houve uma modificação acentuada no que se refere à atividade crítica, com o desaparecimento progressivo do "crítico titular", que era como se costumava designar o encarregado de uma seção, situada muitas vezes na parte inferior da página e denominada "rodapé" ou "folhetim". Quase sempre ela tinha um título permanente, abaixo do qual vinha o do artigo do dia, e o encarregado devia fornecer um artigo por semana, tendendo ao tipo ensaio.

Era a velha tradição francesa do jornalismo crítico, que no Brasil teve representantes de qualidade, e a começar por José Veríssimo, prolongando-se por Alceu Amoroso Lima, Álvaro Lins e outros. Essa linhagem assegurava um nível elevado e o leitor se habituava ao critério de um esmo crítico, dando lugar ao que se pode denominar "efeito de continuidade", importante para configurar a atuação cultural da crítica. Neste sentido, é preciso destacar o caso, creio que o único, de um grande crítico, Wilson Martins, que persistiu nesta tradição sem quebra de nível.

09/11/2006 - 09h39

fonte http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u65898.shtml

Petrarca

| Quando fra l'altre donne ad ora ad ora Amor vien nel bel viso di costei, quanto ciascuna è men bella di lei tanto cresce 'l desio che m'innamora. I' benedico il loco e 'l tempo et l'ora Da lei ti vèn l'amoroso pensero, da lei vien l'animosa leggiadria

When Love within her lovely face appears I bless the place, the time and hour of the day From her to you comes loving thought that leads, there comes from her all joyous honesty |

Lorrie Moore HOW TO BECOME A WRITER

First, try to be something, anything, else. A movie star/astronaut. A movie star

missionary. A movie star/kindergarten teacher. President of the World. Fail miserably. It is best if you fail at an early age -- say, fourteen. Early, critical disillusionment is necessary so that at fifteen you can write long haiku sequences about thwarted desire. It is a pond, a cherry blossom, a wind brushing against sparrow wing leaving for mountain. Count the syllables.

Show it to your mom. She is touch and practical. She has a son in Vietnam and a husband who may be having an affair. She believes in wearing brown because it hides spots. She'll look briefly at your writing, then back up at you with a face blank as a donut. She'll say: "How about emptying the dishwasher?" Look away. Shove the forks in the fork drawer. Accidentally break one of the freebie gas station glasses. This is the required pain and suffering. This is only for starters.

In your high school English class look only at Mr. Killian's face. Decide faces are important. Write a villanelle about pores. Struggle. Write a sonnet. County the syllables: nine, ten, eleven, thirteen. Decide to experiment with fiction. Here you don't have to count syllables. Write a short story about an elderly man and woman who accidentally shoot each other in the head, the result of an inexplicable malfunction of a shotgun which appears mysteriously in their living room one night. Give it to Mr. Killian as your final project. When you get it back, he has written on it: "Some of your images are quite nice, but you have no sense of plot." When you are home, in the privacy of your own room, faintly crawl in pencil beneath his black-inked comments: "Plots are for dead people, pore-face."

Take all the babysitting jobs you can get. You are great with kids. They love you. You tell them stories about old people who die idiot deaths. You sing them songs like "Blue Bells of Scotland," which is their favorite. And when they are in their pajamas and have finally stopped pinching each other, when they are fast asleep, you read every sex manual in the house, and wonder how on earth anyone could ever do those things with someone they truly loved. Fall asleep in a chair reading Mr. McMurphy's Playboy. When the McMurphys come home, they will tap you on the shoulder, look at the magazine in your lap, and grin. You will want to die. They will ask you if Tracey took her medicine all right. Explain, yes, she did, that you promised her a story if she would take it like a big girl and that seemed to work out just fine. "Oh, marvelous" they will exclaim.

Try to smile proudly. Apply to college as a child psychology major.

As a child psychology major, you have some electives. You've always liked birds. Sign up

for something called, "The Ornithological Field Trip." It meets Tuesdays and Thursdays at two. When you arrive at Room 134 on the first day of class, everyone is sitting around a seminar

table talking about metaphors. You've heard of these. After a short, excruciating while, raise your hand and say diffidently, "Excuse me, isn't this Birdwatching One-oh-one?" The class tops and turns to look at you. They seem to have one face -- giant and blank as a vandalized clock. Someone with a beard booms out, "No, this is Creative Writing." Say: "Oh -- right," as if perhaps you knew all along. Look down at your schedule. Wonder how the hell you ended up here. The computer, apparently, has made an error. You start to get up to leave and then don't. The lines at the reistrar this week are huge. Perhaps your creative writing isn't all that bad. Perhaps it is fate. Perhaps this is what your dad meant when he said, "It's the age of computers, Francie, it's the age of computers."

Decide that you like college life. In your dorm you meet many nice people. Some are

smarter than you. And some, you notice, are dumber than you. You will continue,

unfortunately, to view the world in exactly these terms for the rest of your life. The assignment this week in creative writing is to narrate a violent happening. Turn in a story

about driving with your Uncle Gordon and another one about two old people who are accidentally electrocuted when they go to turn on a badly wired desk lamp. The teacher will hand them back to you with comments: ''Much of your writing is smooth and energetic. You have, however, a ludicrous notion of plot.'' Write another story about a man and a woman who, in the very first paragraph, have their lower torsos accidentally blitzed away by dynamite. In the second paragraph, with the insurance money, they buy a frozen yogurt stand together. There are six more paragraphs. You read the whole thing out loud in class. No one likes it. They say your sense of plot is outrageous and incompetent. After class someone asks you if you are crazy.

Decide that perhaps you should stick to comedies. Start dating someone who is funny,

someone who has what in high school you called a ''really great sense of humor'' and what now your creative writing class calls ''self-contempt giving rise to comic form.'' Write down all of his jokes, but don't tell him you are doing this. Make up anagrams of his old girlfriend's name and name all of your socially handicapped characters with them. Tell him his old girlfriend is in all of your stories and then watch how funny he can be, see what a really great sense of humor he can have.

Your child psychology adviser tells you you are neglecting courses in your major. What

you spend the most time on should be what you're majoring in. Say yes, you understand.

In creative writing seminars over the next two years, everyone continues to smoke

cigarettes and ask the same things: ''But does it work?'' ''Why should we care about this

character?'' ''Have you earned this cliche?'' These seem like important questions. On days when it is your turn, you look at the class hopefully as they scour your mimeographs for a plot. They look back up at you, drag deeply and then smile in a sweet sort of way.

You spend too much time slouched and demoralized. Your boyfriend suggests bicycling.

Your roommate suggests a new boyfriend. You are said to be self-mutilating and losing weight, but you continue writing. The only happiness you have is writing something new, in the middle of the night, armpits damp, heart pounding, something no one has yet seen. You have only those brief, fragile, untested moments of exhilaration when you know: you are a genius.

Understand what you must do. Switch majors. The kids in your nursery project will be

disappointed, but you have a calling, an urge, a delusion, an unfortunate habit. You have, as

your mother would say, fallen in with a bad crowd.

Why write? Where does writing come from? These are questions to ask yourself. They are like: Where does dust come from? Or: Why is there war? Or: If there's a God, then why is my brother now a cripple?These are questions that you keep in your wallet, like calling cards. These are questions, your creative writing teacher says, that are good to address in your journals but rarely in your fiction.The writing professor this fall is stressing the Power of the Imagination. Which means he doesn't want long descriptive stories about your camping trip last July. He wants you to start in a realistic context but then to alter it. Like recombinant DNA. He wants you to let your imagination sail, to let it grow big-bellied in the wind. This is a quote from Shakespeare.

Tell your roommate your great idea, your great exercise of imaginative power: a

transformation of Melville to contemporary life. It will be about monomania and the fish-eat-fish world of life insurance in Rochester, N.Y. The first line will be ''Call me Fishmeal,'' and it will feature a menopausal suburban husband named Richard, who because he is so depressed all the time is called ''Mopey Dick'' by his witty wife Elaine. Say to your roommate: ''Mopey Dick, get it?'' Your roommate looks at you, her face blank as a large Kleenex. She comes up to you, like a buddy, and puts an arm around your burdened shoulders. ''Listen, Francie,'' she says, slow as speech therapy. ''Let's go out and get a big beer.''

The seminar doesn't like this one either. You suspect they are beginning to feel sorry for

you. They say: ''You have to think about what is happening. Where is the story here?''

The next semester the writing professor is obsessed with writing from personal

experience. You must write from what you know, from what has happened to you. He wants deaths, he wants camping trips. Think about what has happened to you. In three years there have been three things: you lost your virginity; your parents got divorced; and your brother came home from a forest 10 miles from the Cambodian border with only half a thigh, a permanent smirk nestled into one corner of his mouth. About the first you write: ''It created a new space, which hurt and cried in a voice that wasn't mine, 'I'm not the same anymore, but I'll be O.K.' ''About the second you write an elaborate story of an old married couple who stumble upon an unknown land mine in their kitchen and accidentally blow themselves up. You call it: ''For Better or for Liverwurst.''About the last you write nothing. There are no words for this. Your typewriter hums. You can find no words.

At undergraduate cocktail parties, people say, ''Oh, you write? What do you write about?''

Your roommate, who has consumed too much wine, too little cheese and no crackers at all,

blurts: ''Oh, my god, she always writes about her dumb boyfriend.''

Later on in life you will learn that writers are merely open, helpless texts with no real

understanding of what they have written and therefore must half-believe anything and

everything that is said of them. You, however, have not yet reached this stage of literary

criticism. You stiffen and say, ''I do not,'' the same way you said it when someone in the fourth grade accused you of really liking oboe lessons and your parents really weren't just making you take them.Insist you are not very interested in any one subject at all, that you are interested in the music of language, that you are interested in - in - syllables, because they are the atoms of poetry, the cells of the mind, the breath of the soul. Begin to feel woozy. Stare into your plastic wine cup.''Syllables?'' you will hear someone ask, voice trailing off, as they glide slowly toward the reassuring white of the dip.

Begin to wonder what you do write about. Or if you have anything to say. Or if there even

is such a thing as a thing to say. Limit these thoughts to no more than 10 minutes a day, like

sit- ups, they can make you thin.You will read somewhere that all writing has to do with one's genitals. Don't dwell on this. It will make you nervous.

Your mother will come visit you. She will look at the circles under your eyes and hand you a brown book with a brown briefcase on the cover. It is entitled: ''How to Become a Business Executive.'' She has also brought the ''Names for Baby'' encyclopedia you asked for; one of your characters, the aging clown-schoolteacher, needs a new name. Your mother will shake her head and say: ''Francie, Francie, remember when you were going to be a child psychology major?''

Say: ''Mom, I like to write.''

She'll say: ''Sure you like to write. Of course. Sure you like to write.''

Write a story about a confused music student and title it: ''Schubert Was the One with the

Glasses, Right?'' It's not a big hit, although your roommate likes the part where the two

violinists accidentally blow themselves up in a recital room. ''I went out with a violinist once,'' she says, snapping her gum.

Thank god you are taking other courses. You can find sanctuary in 19th-century ontological

snags and invertebrate courting rituals. Certain globular mollusks have what is called ''Sex by the Arm.'' The male octopus, for instance, loses the end of one arm when placing it inside the female body during intercourse. Marine biologists call it ''Seven Heaven.'' Be glad you know these things. Be glad you are not just a writer. Apply to law school.

From here on in, many things can happen. But the main one will be this: You decide not to

go to law school after all, and, instead, you spend a good, big chunk of your adult life telling people how you decided not to go to law school after all. Somehow you end up writing again.

Perhaps you go to graduate school. Perhaps you work odd jobs and take writing courses at